ベトナムでも「振替休日」と「代休」の考え方は日本と同じなのでしょうか?また「代替休暇」の制度についても教えてください。

法的に「振替休日」と「代休」の定義がされているわけではありませんので、週の休みが確保できているかどうかで判断していくことになります。

休日出勤させた場合の割増賃金はどうなるか?その際に「代休」や「振替休日」あるいは「代替休暇」という言葉が出てくることがありますが、これらの言葉も正確に理解していなければ混乱しやすいものです。本記事では休日出勤の定義と共に振替休日や代休、代替休暇の考え方について解説します。

日本の「振替休日」と「代休」とは

まずは日本における振替休日と代休の定義について見ていきます。後述しますが代替休暇はこの2つとはまた違うものとして捉えておいた方がいいでしょう。

振替休日

振替休日とは予め法定休日に労働することが分かっているため、通常の労働日を休日とする代わりに法定休日を労働日とすることです。

(*法定休日:使用者は週1日の休日(通常)または4週間で4日の休日(変形休日制)を労働者にとらせなければならない。)

例:日曜日が法定休日の会社の場合→日曜日が出勤となる代わりにその週の木曜日を休みにする

(月曜開始の日曜までを1週間とする。以下同じ)

この場合、休日出勤させたという扱いにはならないため休日労働に関する割増賃金の発生はありません。元々の休日である日曜日を木曜日に振り替えただけという意味です。

代休

一方で代休とは事前に労働日と休日を入れ替える措置を経ず法定休日に働き、事後にその時間分の休日を取ることになります。

例:急遽法定休日である日曜日に働くことになった。→代わりに次の日の月曜日を休みとした。

事前に休日を入れ替える措置をせず事後に代わりの休みを与えたことになります。つまり週の休日が確保されていないので労働者は休日労働をしたという扱いとなります。これに対して雇用主は休日労働の割増賃金を支払う義務を負うことになります。

ベトナムでの解釈は?

「振替休日」と「代休」の違いを見てきましたが、ベトナムでもこの定義を当てはめることはできるのでしょうか?現行の法令では代休における割増賃金の取り扱いについて具体的な言及はありません。

そこで労働法第111条にある週休の定義から考えてみます。

「労働者は毎週少なくとも24 時間連続で休憩をとることができる。労働周期により週休が取れない特殊な場合は使用者は労働者が月間で平均4 日の休みを保証する責任を負う。」

労働法第111条

これは日本と同様で労働者は上記の休日を取る権利があり、使用者は労働者に最低限上記の休日を取らせる義務があります。つまりこの休みが確保できていれば「振替休日」、確保できていなければ「代休」という解釈ができそうです。

因みに就業規則に記載されている休日に出勤させるのはあくまで労働者の合意が前提となりますので、会社側からの強制はできません。労働者の合意がある前提で割増賃金が発生するかどうかを、週の休日が確保できているかどうかで判断していくことになります。

代替休暇とは

日本ではもう一つ「代替休暇」と言われる制度があります。代休は代替休暇の略だと勘違いしそうですが、代替休暇と代休は全く別物です。

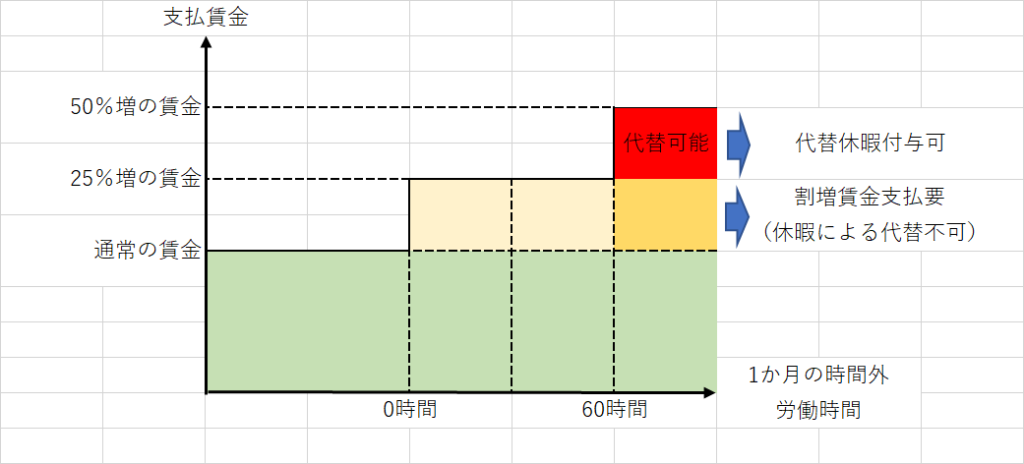

日本では1か月の時間外労働が60時間を超えた場合に、割増賃金率が25%から50%に上がる法律があります。この増えた25%分の割増賃金を支払う代わりに換算率と呼ばれる率で計算した時間分を休暇として与える制度を「代替休暇」と呼びます。

こちらもよく混同されやすい言葉ですのでご注意ください。因みにベトナムの場合は時間外労働の割増賃金率が始めから50%ということもあり、代替休暇に当たる制度はありません。なのでベトナムでは代替休暇を特に意識する必要はないでしょう。

2件のフィードバック

ベトナムの祝日(有給休暇11日/年*従業員は働かなくても給与がもらえる日)について教えてください。

以下の日を例に教えてください。

①以下の祝日は週休日(土日)に当たりますが、この場合に”従業員は翌⽇の休⽇を受け取る権利がありますと定められています”が、4/29と30の2日間の有給の日当の支払いは必要ですか?

②4/29と30の2日間の振り替えは、2023年5月2日と3日という理解であってますでしょうか?

2023年4月29日(土)フン王の命日

2023年4月30日(日)南部解放記念日

2023年5月1日(月)メーデー

ご質問ありがとうございます。

➁につきましてはご理解の通りとなります。祝日の休みが優先され、週休日が2日と3日にずれ込むといったイメージとなります。

⓵については日当の取り扱いや、何に対して支払わているものかによって回答内容が変わりますので現時点での明言は難しいですが、この点については個別にメールにて詳細の御連絡をしておりますのでご確認願います。